COP26 - Glasgow, Schottland

Die Staaten betonen das 1,5°C - Ziel einhalten zu wollen. Dabei ist in der Erklärung auch die Reduktion der weltweiten Treibhausgasemissionen um 45% gegenüber 2010 verankert, wie sie zum Erreichen des 1,5°C - Ziels notwendig ist. Da die nationalen Klimaziele der Staaten für 2030 dafür nach bisherigem Stand aber nicht ausreichen, sollen diese schon 2022 freiwillig nachgeschärft werden.

Wegweisend ist die COP26 trotz der weichen Formulierung für den weltweiten Ausstieg aus der Kohle; dieser wird hier erstmals in einem Abschlussdokument einer Klimakonferenz aufgeführt.

Das versprochene Ziel der Industrieländer jährlich 100 Mrd. USD für die Klimafinanzierung zu mobilisieren wird vsl. erst 2023 erreicht, also drei Jahre später als angekündigt. Die Fehlbeträge aus dem vorherigen Zeitraum sollen ab 2023 durch Übererfüllung der 100 Mrd. USD pro Jahr ausgeglichen werden, diese Zusage ist jedoch unverbindlich, da sie an dem Widerstand der USA scheiterte. Positiv zu bewerten ist, dass der Anpassung an den Klimawandel ein hoher Stellenwert eingeräumt wurde. Ab 2025 sollen die jährlichen Mittel dafür auf 40 Mrd. USD gegenüber 2019 verdoppelt werden und ein geringer Prozentsatz der Einnahmen aus dem Emissionshandel soll auch in die Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungsländern fließen.

Ein wichtiges Ergebnis der COP26 ist auch, dass das Regelwerk des Pariser Klimaabkommens nun endlich fertiggestellt wurde. Darunter fallen zum einen Regeln zur Ausgestaltung des Emissionshandels:

Wenn ein Land A eine Solaranlage baut, kann es den dadurch entstandenen Klimanutzen als CO2-Zertifikat an ein anderes Land B verkaufen. Land B muss so selbst weniger Emissionen zur Erreichung seiner Klimaziele einsparen. Einige Länder wollten im Vorhinein zu Glasgow diese Klimaschutz-projekte im eigenen Land zählen zusätzlich zum Verkauf der daraus resultierenden Emissions-zertifikate. Durch einen Kompromiss werden diese sog. Doppelzählungen nun für unter dem Pariser Abkommen entstehende Zertifikate verhindert, allerdings wurden keine Einschränkungen für den freiwilligen Markt beschlossen. Außerdem dürfen alte Klimaschutzzertifikate des Clean Development Mechanism aus dem Kyoto-Protokoll weiter gehandelt werden, aber nur, wenn sie nach 2013 geschaffen worden sind. Das gibt einer Forderung von China teilweise nach, wobei die Wirkung des Emissionshandels dadurch nicht stark verwässert werden dürfte.1

Mechanismen, wie die Klimaschutzanstrengungen der Staaten überprüft werden können, sind zum anderen wichtiger Bestandteil des Regelwerks des Pariser Abkommens. Diesbezüglich wurde auf der COP26 beschlossen, dass Staaten ab 2024 alle zwei Jahre über ihre Emissionsbilanz berichten müssen. Es wird zudem dazu aufgefordert, die nationalen Klimaziele, die bei der UNO eingereicht werden sollen, auf alle fünf Jahre auszurichten. Hinzu kommt, dass reichere Staaten regelmäßig aufzeigen müssen, in welche Projekte und in welchen Zeiträumen ihre Mittel für die Klimafinanzierung fließen. Zuletzt soll die UN beauftragt werden, vor jeder UN-Klimakonferenz zu berichten, auf welche Temperaturerhöhung die Weltgemeinschaft mit ihren aktuellen Anstrengungen zusteuert.

Die Geschwindigkeit der internationalen Klimapolitik wird der Dringlichkeit des Klimawandels nicht gerecht. Es haben sich einige Initiativen von Staaten gegründet, die abseits der offiziellen Verhandlungen in verschiedenen Bereichen Klimaschutz voranbringen wollen. Die Wichtigsten haben wir in unserem Liveticker alle schon einmal beschrieben, also einfach durchklicken (Entwaldungsstopp-Initiative: 02.11. / Methane Pledge: 02.11. / Kohleausstiegspakt: 04.11. / Ausstieg aus Finanzierung fossiler Energien: 04.11. / Ausstieg aus Verbrennungsmotor: 10.11. / Beyond Oil and Gas Alliance: 11.11.)!

Unser Fazit zur COP26

Die Klimakonferenz in Glasgow war kein Wendepunkt, wie sie es angesichts der düsteren Zukunftsprognosen eigentlich hätte sein müssen. Sie bleibt also weit hinter dem zurück, was nötig wäre, um die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. Nichtsdestotrotz hat das Treffen aber auch gezeigt, dass das Thema Klima auf der internationalen Agenda steht und dort stehen bleiben muss. Die Staaten haben zum großen Teil sehr viel Ehrgeiz gezeigt, eine Konferenz mit mehr als 190 sehr verschiedenen Staaten kann aber keinen sofortigen Kurswechsel einleiten. Die COP26 hat eine wichtige Grundlage gelegt, insbesondere da nun endlich geregelte Rahmenbedingungen existieren, in denen internationales Handeln zur Bekämpfung der Klimakrise stattfinden kann.

1 https://www.mdr.de/wissen/umwelt/emissionshandel-verbindliche-regeln-reaktionen-100.html

Freitag

Das offizielle Ende der Klimakonferenz war für Freitagabend vorgesehen, eine Verlängerung in den Samstag hinein ist nun aber schon abzusehen. Viele Appelle riefen die Staaten dazu auf, dem Entwurf zuzustimmen und Kompromisse einzugehen.

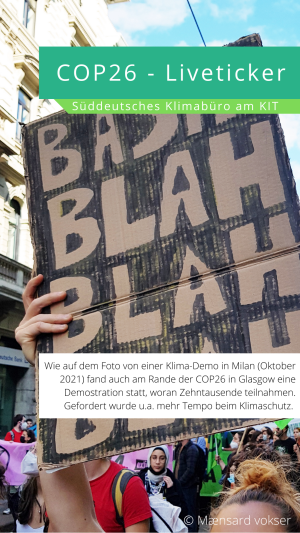

Teilnehmer der UN-Klimakonferenz zogen heute durch das Tagungsgebäude und forderten Klimagerechtigkeit. Die meisten unter ihnen waren Vertreter von NGOs, anschließend schlossen sie sich der Fridays for Future Demonstration außerhalb der Verhandlungsstätten an.1

Der am Freitagmorgen publizierte Textentwurf für die Abschlusserklärung der COP26 beinhaltet die langjährige Forderung einiger ärmerer Staaten nach einem Fonds für den Wiederaufbau und die Entschädigung nach klimawandelbedingten Schäden in Entwicklungsländern. Staaten werden in dem Entwurf aufgerufen, in diesen Topf einzuzahlen. Allerdings ist nicht aufgeführt, um welche Summen es sich hier handeln soll. Zudem besteht auch noch keine Verpflichtung sich an der finanziellen Hilfe zu beteiligen und die Mittel sind nur für die Bereitstellung technischer Unterstützung gedacht, was einer Entschädigung in keinster Weise gleich/nahekommt.2

Samstag

Neben Schottland und Wallonien hat heute auch Deutschland 10 Mio. Euro für die Finanzierung technischer Hilfe bei vom Klimawandel verursachten Schäden in ärmeren Staaten zugesagt. Insgesamt stehen dem Santiago Netzwerk, das die Koordination bei derartigen Schäden übernimmt, nun 35 Mio. USD zur Verfügung.

Zugleich wurde Kritik an der eher passiven Rolle Deutschlands bei den Klimaverhandlungen laut. So hat sich Deutschland wichtigen Allianzen, wie der Initiative zum Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor nicht angeschlossen. Auch bei der "Beyond Oil and Gas Alliance", die von Dänemark und Costa Rica initiiert wurde, ist Deutschland kein Mitglied. Und das, obwohl in Deutschland selber sowieso immer weniger Gas- und Öl gefördert wird. Ein Grund dafür sind die laufenden Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung, weswegen sich deutsche Unterhändler sowohl mit der geschäftsführenden Regierung als auch den Koalitionären der künftigen Ampel-Regierung absprechen müssen. Um diese Verhandlungen nicht zusätzlich zu belasten, hat sich Deutschland auf der internationalen Bühne dann wohl öfter herausgehalten.3

Am Abend konnte dann endlich der Abschlusstext der COP26, der "Glasgow Climate Pact", verabschiedet werden. In dem abschließenden Plenum haben Indien und China in letzter Minute eine Verwässerung der Formulierung zum Kohleausstieg und der Beendigung von Subventionen für fossile Energieträger erreicht. Dies traf auf sehr große Enttäuschung bei vielen Staaten, aber für einen Konsens, wie es die internationale Klimapolitik erfordert, haben alle Länder dieser Änderung zugestimmt.

1 https://www.spektrum.de/news/cop26-die-ereignisse-der-weltklimakonferenz-im-blog/1938766

2 https://www.spektrum.de/news/cop26-die-ereignisse-der-weltklimakonferenz-im-blog/1938766

Damit bis zum Freitagabend ein fertiger Abschlussbericht vorliegt, wurde heute weiter über den ersten Entwurf verhandelt. Eine zweite Version soll Freitagmorgen veröffentlicht werden. Da aktuell aber noch einige Punkte umstritten bzw. Relevante Themen noch gar nicht im Bericht enthalten sind, ist eine Verlängerung der Klimakonferenz in das Wochenende hinein wahrscheinlich. Hinzu kommt, dass die Verhandlungen insbesondere bei dem Thema der Klimafinanzierung stocken.1

Unter der Führung von Costa Rica und Dänemark wollen sechs weitere Länder und Regionen die Ausgabe von Lizenzen für die Gas- und Ölförderung beenden. Der "Beyond Oil and Gas Alliance" gehören bislang keine der Staaten an, die aktuell einen erheblichen Anteil am Gas- und Ölfördergeschäft haben.2

Heute hat außerdem Schottlands Regierungschefin andere reiche Staaten dazu aufgerufen, Zahlungen für Loss and damage zu leisten. Bislang ist Schottland alleine mit seiner Zusage für ärmere Länder Geld für eingetretene Schäden und Auswirkungen des Klimawandels bereitzustellen. Jetzt hofft es, dass andere Länder nachziehen.3

Im Rahmen der Kooperation von USA und China beim Klimaschutz hat China zugesagt, zwischen 2026 und 2030 mit dem Kohleausstieg beginnen zu wollen und seinen Methanausstoß zu reduzieren.4

Anlässlich des Themenkomplexes (Groß-)Städte und Bauen, der an dem elften Tag der COP26 Schwerpunkt war, ruft Großbritannien zu Investitionen in nachhaltige Städte auf.

Klimaaktivisten, darunter Greta Thunberg, verkündeten heute, dass sie eine Petition bei dem UN-Sekretariat einreichen würden, um die Klimakrise als weltweiten Notstand der Stufe 3 anerkennen zu lassen. Eine derartige Einstufung würde es der UN ermöglichen, Personal in die am stärksten betroffenen Länder zu schicken und zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren.5

1 https://www.arte.tv/de/afp/neuigkeiten/offiziell-letzter-tag-der-un-klimakonferenz-glasgow

5 https://www.nytimes.com/2021/11/10/world/greta-thunberg-cop26-state-emergency.html

Wie bei den letzten Klimakonferenzen auch, hat das Gastgeberland - in diesem Fall Großbritannien - am Mittwochmorgen einen ersten Entwurf eines Abschlussberichts vorgelegt. Dieser ist die Grundlage, auf der die Umweltminister und Verhandler die nächsten Tage diskutieren, um am Freitag zu einer Einigung zu kommen. In dem Entwurf wird erstmals ein früherer weltweiter Kohleausstieg gefordert genauso wie die Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um 45% gegenüber 2010. Weiterhin sollen die Staaten schon bis 2022 über eine Verschärfung ihrer Reduktionsziele nachdenken, da diese aktuell noch zu einem (zu) starken Temperaturanstieg bis Ende des Jahrhunderts führen würden. Deutschland findet, dass in dem vorgelegten Text deutlicher die Hauptemittenten zum Handeln aufgerufen werden sollten, schließlich erzielen deren Klimaschutzmaßnahmen mehr Wirkung, und richtet damit einen indirekten Appell an Staaten, wie z.B. China.1

Was noch zu großen Teilen fehlt sind Aussagen zur Transparenz und Kontrolle der Umsetzung von Klimaschutzverpflichtungen genauso wie zur Ausgestaltung des Artikel 6 des Pariser Abkommens und Regeln, auf welche Weise Klimaschutzverpflichtungen verschiedener Länder vergleichbar gemacht werden können. Damit sind ganz entscheidende Tagesordnungspunkte der COP26 noch ungeklärt. Kritik kommt auch von Seiten der Umweltschutzaktivisten. Der Entwurf sei sehr unkonkret. Treffend beschreibt es Sven Harmeling, Klimaexperte der Hilfsorganisation Care: "Im Moment liegen viele Dinge auf dem Tisch, die noch zu einem guten Abschluss der Konferenz beitragen können. Aber es kann auch noch extrem viel verloren gehen".2

Einer Initiative zur Beendigung des Verkaufs von Verbrenner-Autos ab 2040 ist Deutschland nicht beigetreten. Grund dafür ist, dass synthetische Kraftstoffe in der Vereinbarung nicht als emissionsfrei mitaufgelistet werden.

China und die USA haben verkündet, dass sie ihre Zusammenarbeit beim Klimaschutz verstärken wollen. Obwohl konkrete Pläne fehlen, kann dies einen wichtigen Schritt bei der Treibhausgasreduktion bedeuten. Kommendes Jahr wollen sie beispielsweise über die Reduktion ihrer Methanemissionen beraten. Die beiden Länder sind für jeweils 27 und 11% der globalen Emissionen verantwortlich.3

1 https://www.tagesspiegel.de/politik/entwurf-zur-abschlusserklaerung-der-cop26-deutschland-will-groesste-klimasuender-mehr-in-die-pflicht-nehmen/27787074.html

2 https://www.tagesschau.de/ausland/europa/klimagipfel-abschlusserklaerung-101.html

3 https://www.zeit.de/news/2021-11/10/usa-und-china-wollen-kooperation-beim-klimaschutz-ausbauen

Germanwatch, das Climate Action Network und das NewClimate Institut haben den diesjährigen Klimaschutz-Index vorgestellt. Dieser misst die Klimaschutzbemühungen von circa 63 Staaten, wobei dieses Jahr die ersten drei Plätze frei bleiben, da kein betrachtetes Land ausreichend ambitionierten Klimaschutz betreibt. Auf den Rängen 4, 5, 6, 7 und 8 folgen Dänemark, Schweden, Norwegen und Großbritannien. Deutschland hat sich im Vergleich zu 2020 verbessert und liegt jetzt auf Rang 13, was vor allem an der Verschärfung der Klimaziele als Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts liegt. In die Kategorie "sehr schwach" fallen u.a. Australien, die USA, Polen und Russland. China ist nur ein wenig besser auf Platz 37 als "schwach" eingestuft.1

Deutschland tritt nun doch der Initiative zum Ausstieg aus der Finanzierung von fossilen Energien im Ausland bis 2022 bei. Allerdings möchte es auch weiterhin in Gasinfrastruktur als Brückentechnologie investieren, im Rahmen der Initiative ist dies in Einzelfällen möglich.2

Die Gruppe der Afrikanischen Staaten fordert, ab 2025 Gelder in Höhe von 1,3 Billionen Dollar für die Klimafinanzierung in Entwicklungsländern zu mobilisieren.3

In seinem jährlichen Bericht hat der Climate Action Tracker auf der COP26 darauf hingewiesen, dass die aktuellen Klimaziele der Staaten auf eine Erwärmung um mind. 2,4°C bis zum Ende des Jahrhunderts führen. Eine mögliche Erwärmung um 1,8°C, wie es die Internationale Energieagentur vor kurzem in Betracht gezogen hatte, würde nur eintreten, wenn die Staaten tatsächlich alle Nettonull-Versprechungen wie geplant umsetzen würden. Vielen Nettonull-Zielen fehlen aber konkrete Fahrpläne zur Implementierung, sodass diese Variante als sehr unwahrscheinlich gilt. Für den Bericht hatte der Climate Action Tracker die Reduktionsziele der Nationally Determined Contributions (NDCs) der Staaten für das Jahr 2030 analysiert.4

In einer Videobotschaft hat der Außenminister von Tuvalu eine Rede gehalten, während er knietief im Meer stand. Der höchste Punkt des Inselstaats befindet sich fünf Meter über dem Meeresspiegel, welcher im Zuge des Klimawandels ansteigen und die Existenz des kleinen Staats bedroht.5

Halbzeit der Klimakonferenz: An diesem Sonntag wird auf der COP26 nicht verhandelt.

Nichtsdestotrotz gab es vielfache Aufrufe zu mehr Ambitionen. Der britische Premierminister Johnson forderte "große Kompromisse und ambitionierte Verpflichtungen", um das 1,5°C-Ziel in Sichtweite zu behalten. Der deutsche geschäftsführende Entwicklungsminister Gerd Müller kritisierte die bisherigen Verhandlungen als ungenügend insbesondere in Bezug auf die Unterstützung von Entwicklungsländern. Die Vereinigten Staaten haben sich mit einem Appell an China gerichtet, seiner Verantwortung als größter Treibhausgasemittent gerecht zu werden. Außerdem haben Umwelt- und Entwicklungsverbände, wie Greenpeace und Oxfam, Finanzen in Billionenhöhe für Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel in Entwicklungsländern gefordert.1

Währenddessen hat der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) die Bedeutung von Atomkraft als emissionsfreie Technologie zur Stromerzeugung betont. Seiner Meinung nach ist der Kampf gegen den Temperaturanstieg nur mithilfe von Atomenergie zu gewinnen. Weltklimarat und Internationale Energieagentur hingegen halten Atomkraft nicht für die wegweisende Zukunftstechnologie, auch wenn jene einen Beitrag zum Klimaschutz leisten könne.2

2 https://www.tagesschau.de/ausland/europa/klimagipfel-cop26-atom-energie-101.html

Donnerstag

Thematischer Schwerpunkt des vierten Tages der COP26 war die Energiewende. Zu diesem wurden viele Zusagen gemacht und Vereinbarungen getroffen.

So haben sich in dem “Global Coal to Clean Power Transition Statement” Länder dazu verpflichtet, aus der Kohle auszusteigen und nicht mehr in diese zu investieren. Dabei sollen reiche Volkswirtschaften diesen Ausstieg in den 2030er Jahren und ärmere Volkswirtschaften erst in den 2040er Jahren vollziehen. Diese Zeiträume lassen den Verantwortlichen viel Spielraum und sind insbesondere für Industrieländer nicht ambitioniert genug, kritisieren Umweltschutzorganisationen, genauso wie Sanktionen bei Nichteinhaltung der Ziele fehlen würden. Darüber hinaus sind einige wichtige Staaten, die einen Großteil ihrer Energie mit Kohle erzeugen, wie Australien, China, Indien oder die USA nicht Teil der Allianz. Auch wenn viele der Staaten schon Kohleausstiegspläne hatten, die sich in dem angegebenen Zeitraum bewegen, ist es dennoch positiv, dass sie nun gemeinsam agieren wollen.

Eine weitere Initiative, der auch die USA und Kanada angehören, forciert den Ausstieg aus der internationalen Finanzierung von fossilen Energien. Bis Ende 2022 wollen (Stand 05.11.) 25 Länder zusammen mit einigen Banken aufhören, in Projekte, die von fossilen Energieträgern abhängen, zu investieren. Neu und sehr wichtig ist hierbei, dass neben der Kohle auch Erdöl und Erdgas miteinbezogen sind. Deutschland ist (noch) kein Teil dieser Initiative. 1

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) hat den sog. “Adaptation Gap Report 2021” veröffentlicht. In diesem wird deutlich, dass die aktuelle Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern weit hinter den wirklich benötigten Kosten zurückbleibt, geschätzt werden diese auf fünf bis zehnmal so hoch wie der aktuelle öffentliche Finanzfluss. Während die Planung von Anpassungsprojekten in die Verwaltung der meisten Staaten Einzug erhalten hat, müssen die Finanzierung von jenen und Umsetzung stärker verfolgt werden, verdeutlicht der Bericht. 2

Ein auf den ersten Blick positives Signal senden die Analysen der Internationalen Energie Agentur. Die Umsetzung des Methan-Versprechens und aller neuen Netto-Null-Ziele würde zu einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,8°C führen. Dabei muss aber beachtet werden, dass viele der Emissionen-Reduktions-Ziele von Staaten bis jetzt nur Versprechen sind und die Umsetzung sehr unklar ist. Hinzu kommt, dass die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C, wie sie für einzelne Staaten überlebenswichtig ist, noch deutlich ambitioniertere Maßnahmen erfordert. 3